Nelle sale di “Palazzo Zevallos”, sede della Banca-Intesa-Sanpolo a Napoli, nella centralissima via Toledo 185, è allestita fino al 30 settembre 2018, la mostra “Metabolismo napoletano” . La città partenopea ha sempre dimostrato una grande capacità di rigenerarsi. Per quanto il nuovo potesse essere traumatico, lacerante, sia dal punto di vista estetico, sia dal punto di vista emotivo, Napoli ha accolto e integrato i nuovi impulsi e tendenze con la propria cultura, restituendo un’immagine di sé tetradimensionale, sviluppata nello spazio e nel tempo. Tra tutte queste metamorfosi, l’arte è la rappresentazione più nitida. Partendo dalle testimonianze passate, fino a giungere a quelle contemporanee, i fotografi Luciano e Marco Pedicini celebrano questo “parallelismo visivo” di Napoli, in ogni tempo e luogo, attraverso la rilettura e la contaminazione di tracce tra antico e moderno. Una commistione multidisciplinare, in cui si accostano archeologia, sculture, dipinti e architetture del passato, a opere contemporanee, metro, quartieri e angoli della città attuale. Il percorso espositivo inizia con la comparazione “Troppo tardi-Turbine”, tra l’immagine della Metro Linea 1, stazione Garibaldi e il Sepolcro di don Pedro de Toledo di Giovanni da Nola, XVI secolo. Entrambe le foto sono caratterizzate da un certo dinamismo, esemplificato dal passaggio dei viaggiatori nella stazione della metropolitana nella prima foto e dal movimento delle gambe della statua nella scultura funeraria.

Nelle immagini successive si assiste ad un confronto fra l’archeologia e la contemporaneità, la forma dell’oculus del Frigidarium del Tempio di Mercurio è messo in relazione con il Crater de luz e Olas di Oscar Tusquets Blanca e il Relative light di Robert Wilson. Un parallelismo visivo dagli effetti notevoli, nonostante la diversa destinazione d’uso dei due ambienti.

Gli spazi architettonici sono i modelli ideali per i fotografi Pedicini, un esempio eloquente sono le istantanee “Spazi metafisici-Vie di fuga” che immortalano la stazione Salvator Rosa della Metro Linea 1 e la Piscina Mirabilis di Bacoli, accomunati da ambienti privi di figure organiche e caratterizzate dalla ripetitività delle arcate e dal paesaggio desolato.

“Meandri di luce” è il titolo delle foto con Palazzo Liguoro-Santoro, quartiere Sanità, scala elicoidale scavata nel banco tufaceo del XVIII secolo e Ipogeo dei Togati, vestibolo, IV secolo a.C.. Sono immagini in cui la protagonista non è la struttura architettonica, ma la luce, un fascio luminoso proiettato dall’alto verso il basso nella prima immagine e da destra verso sinistra nella seconda.

Fotografie di interni e di esterni, dei veri e propri “paesaggi espositivi”, sono le due immagini comparate, la prima è il quartiere Ponticelli con la veduta Ael, tutt’eguale song’e criature e l’altra con uno scorcio della sala dedicata a Vincenzo Gemito a Palazzo Zevallos.

Visivamente impattante sono le quattro immagini “Fratture composte”, che immortalano ambienti architettonici come l’ipogeo dei Togati, camera funebre, concrezioni calcaree, le sarciture cementizie dell’Ospedale di Santa Maria del popolo degli Incurabili, insieme al lastricato romano del Parco Archeologico di Cuma e al Grande Cretto nero di Alberto Burri esposto a Capodimonte. Osservando le diverse foto, emergono molte analogie dal punto di vista figurativo, le diverse fratture interagiscono fra di loro dando vita ad un unica opera, soltanto l’Ipogeo dei Togati si dissocia da tale commistione, riportando il visitatore alle origini della composizione.

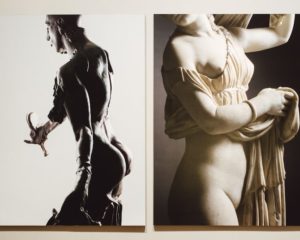

“Vanità”, è il titolo delle foto che ritrae l’ “Ermafrodito 2″, di Augusto Perez del 1974 a Castel Sant’Elmo e Afrodite Callipigia del Museo Archeologico di Napoli. Una vanità ostentata in maniera diversa nel corso dei secoli, autoreferenziale e presuntuosa nell’Ermafrodito che si guarda allo specchio, elegante e sicura di sé nell’Afrodite.

Come la vanità, anche la “Danza diacronica” è caratterizzata da due immagini che viaggiano nel tempo conservando una certa raffinatezza, l’eleganza dei movimenti del corpo dell’opera Engiadina di Francesco Clemente del 2013, dialoga con l’antico Corteo bacchico del I secolo d.C. del Museo Archeologico.

Al tema delle “Migrazioni” sono le due istantanee che immortalano l’opera Senza titolo di Jannis Kounellis del 2001, caratterizzata da strisce di ferro, delle rotaie che fermano le scarpe di uomini e donne, legato al passaggio dei viaggiatori nella metropolitana, delle vite che si incrociano. L’altra foto è l’imbarcazione carbonizzata del I secolo a.C. degli scavi di Ercolano, un riferimento alle rotte commerciali e ai flussi migratori, accomunate entrambe dal tema del viaggio.

Sembra di essere di fronte ad un unico ambiente, titolo “Periferie dell’impero”, in realtà siamo in epoche e contesti diversi, sono le due immagini che mettono in relazione i busti-ritratto del deposito del Museo Archeologico e lo studio dello scultore Giuseppe Pirozzi.

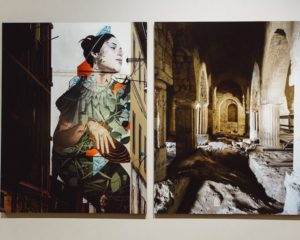

Le due immagini di “Parthenope non è morta”, riprendono il murale di una ipotetica Partenope contemporanea, ritratta da Francisco Bosoletti nel 2015, di una figura femminile elegante e dalla bellezza disarmante, e, in antitesi, la Sala delle Colonne di Castel dell’Ovo, luogo in cui è stata attribuita la leggendaria morte della sirena. Un modo per ribadire la vita eterna di Partenope.