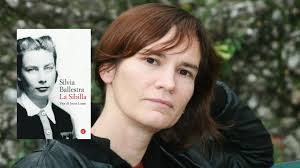

Silvia Ballestra, Egidio Ivetic e Domenico Brancale sono i vincitori della 69°edizione del Premio Napoli, proclamati lo scorso 19 dicembre al teatro Mercadante a Napoli.

Ballestra si è imposta per ‘La Sibilla. Vita di Joyce Lussu’ (Laterza) con 251 voti su 573 nella narrativa, Ivetic per ‘Il grande racconto del Mediterraneo’ (Il Mulino) con 70 voti su 165 nella saggistica e Brancale per ‘Dovunque acqua sia voce’ (Edizioni degli animali) con 45 preferenze su 115 nella poesia.

Nel 2024 il più antico premio letterario d’Italia compirà 70 anni. Il presidente di Campania legge – Fondazione Premio Napoli, Maurizio de Giovanni, ha annunciato significative novità per la prossima edizione: le categorie di narrativa e saggistica si fonderanno in un’unica denominata “Il racconto del Mediterraneo”, (tema del premio resta quindi il Mare nostrum), che assegnerà quindi non più uno ma tre riconoscimenti.

La categoria poesia accoglierà anche testi di canzoni ufficialmente pubblicati nell’edizione musicale; infine nasce una nuova sezione dedicata a graphic novel e fumetto, in collaborazione con esperti del settore che faranno parte della giuria.

De Giovanni ha anticipato che ci sarà anche una riforma della composizione delle giurie. “Intendiamo così dare una veste nuova al premio, in linea con la direzione di Campania legge: seguire le novità che l’editoria offre, adeguare la manifestazione ai linguaggi moderni. Le novità sono un regalo per i 70 anni del premio letterario più antico d’Italia: nel 2024, per festeggiare questo compleanno speciale, organizzeremo un evento ad hoc in estate, così gli appuntamenti ufficiali saranno due”.

A premiare gli autori c’era, tra gli altri, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. “I vincitori – ha detto – rappresentano il simbolo, necessario in questa fase storica così delicata a livello globale, di come la letteratura in tutte le sue forme possa avvicinare i popoli, intessere relazioni e costruire percorsi di pace e democrazia”.

La Sibilla. Vita di Joyce Lussu di Silvia Ballestra

Lungo tutto il secolo breve, una donna bellissima e fortissima pensa, scrive, agisce, lotta. Viaggia prima per studio, poi attraversando fronti e frontiere dell’Europa occupata dai nazifascismi: Parigi, Lisbona, Londra, Marsiglia, Roma, il Sud dell’Italia dove sono arrivati gli Alleati. Documenti falsi, missioni segrete, diplomazia clandestina. Joyce, insieme al marito Emilio Lussu e ai compagni di Giustizia e Libertà, sostenuta nelle sue scelte dalla sua famiglia di origine, è in prima linea nella Resistenza. Poetessa, traduttrice, scrittrice, ha sempre coniugato pensiero (prefigurante, modernissimo) e azione. Azione che prosegue nel dopoguerra con la ricerca di poeti da tradurre per far conoscere le lotte di liberazione degli altri paesi, in particolare dell’Africa e del Curdistan. Nazim Hikmet, Agostinho Neto, i guerriglieri di Amílcar Cabral che compongono canti di lotta durante le marce, sono alcuni degli autori che Joyce ‘scopre’ e propone attraverso traduzioni rivoluzionarie. Rievocando le scelte, gli incontri, le occasioni, ripercorriamo l’esistenza di questa donna straordinaria (laica, cosmopolita, ‘anglo-marchigiana’) e il suo essere, da sempre, riferimento per molte donne e molti giovani.

Il grande racconto del Mediterraneo di Egidio Ivetic

Il Mediterraneo è il cuore incandescente di un unico vitale continente afro-euro-asiatico, l’epicentro della grande storia che qui transita e da qui scaturisce, il luogo in cui si è concentrato per alcuni millenni il mondo immaginabile. Come comprendere quella straordinaria «pianura fluida» che è il Mare Nostrum? Mettendosi sulle tracce delle civiltà sepolte? Ripercorrendo il vagare di eroi erranti come Ulisse, Enea o i viaggi dei pellegrini verso la Terrasanta? Interrogando gli strati e i substrati archeologici? Abbracciandone il paesaggio oppure lasciandosi abbacinare dai capolavori artistici? Il racconto mai concluso di una storia millenaria, unica e imprescindibile, fatta di guerre e convivenze, scambi e antagonismi, invasioni e diaspore, ibridazione ininterrotta di saperi, miti, leggende, manufatti, nel coesistere di culture religiose ora dialoganti ora in conflitto. Il ritratto in movimento di una civiltà e del suo mare.

«Il poeta è un fingitore. / Finge così completamente /che arriva a fingere che è dolore / il dolore che davvero sente», questi versi di un grande poeta portoghese, Fernando Pessoa, accompagnano, se pensati etimologicamente, la poesia di Domenico Brancale. Fingere nel senso di dare forma al dolore, plasmarlo, restituirlo a quel crogiolo aurorale della metamorfosi poetica che è la parola; mondare il dolore dal dolore: atomo di eterno. «Viviamo senza sentire sotto i passi la terra». C’è in Brancale una manifesta consonanza con l’Atemwende celaniano, una nota profonda che accompagna la sua officina poetica Segnate dal fulmine, le sue parole bruciano di sete, hanno nostalgia dell’istante. Ritrovano Phlebas il Fenicio che cammina vagando per i fondali marini, come nella Canzone di Aengus l’errante. La poesia di Brancale appartiene alla sua terra natale, alla luce divorante del Sud. E risuona enigmaticamente negli acquerelli quasi immateriali di Miquel Barceló, che aggallano nel testo, con inaudita forza tellurica, fratture che ricompongono l’immagine-parola-originaria. Terra e acqua nella loro insondabile coappartenenza.