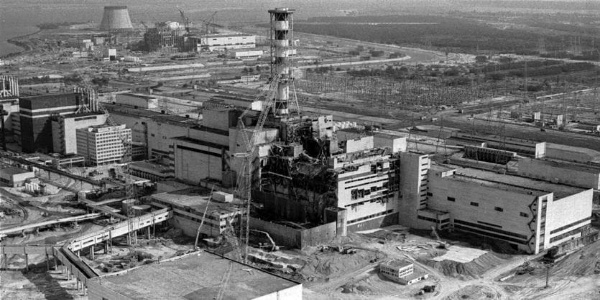

Una serie televisiva di successo ha riportato alla memoria il peggior incidente nucleare della storia, avvenuto in Ucraina nel 1986. Purtroppo, infatti, la vicenda che fa da sfondo alla fiction non è, appunto, una finzione. È chiaro che ci stiamo riferendo al famoso disastro di Chernobyl, il quale avvenne proprio il 26 aprile del 1986. Sono passati ben 34 anni dall’accaduto, ma esso ancora oggi fa sentire i suoi effetti nefasti, con la popolazione del posto costretta a doversi misurare con malformazioni, tumori e problemi alle gravidanze.

L’evento, non a caso, come si diceva, è ricordato come il più grave incidente nucleare della storia. Il disastro è stato classificato con un livello 7 nella scala INES dell’IAEA e, solamente nel 2011, è stato raggiunto dall’esplosione di Fukushima, in Giappone. La scala INES (International Nuclear and radiological Event Scale), per quanti non lo sapessero, è una sorta di “scala Richter” degli eventi nucleari e radiologici e fu sviluppata alla fine degli anni ’80 dalla IAEA, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica che ha sede in Vienna. Essa è composta da otto livelli, compreso quello 0, e il 7 è quello massimo, in quanto si riferisce agli eventi catastrofici connotati da pesanti effetti dovuti al rilascio di radioattività all’esterno dell’impianto coinvolto.

Ma cosa avvenne di preciso quella maledetta notte, attorno alle 1.23? Come sappiamo, durante un test di sicurezza al reattore n. 4 della centrale V. I. Lenin, situata in Ucraina Settentrionale, il personale eseguì alcune manovre azzardate e violò dei protocolli, generando un repentino aumento della potenza del nocciolo del reattore. Ciò provocò la fusione delle barre di combustibile e un vorticoso aumento della pressione capace di distruggere gli impianti di raffreddamento. Il contatto dell’idrogeno e della grafite delle barre di controllo con l’aria determinò una terribile esplosione e lo scoperchiamento del reattore, rilasciando così radiazioni nell’aria e provocando gravi incendi. Per capire l’entità del danno basti pensare che il rilascio radioattivo fu 400 volte più potente di quello della bomba atomica sganciata su Hiroshima. Dall’esplosione si creò una colonna di fumo che trasportò nell’atmosfera particolari radioattivi altamente nocivi. Più della metà di questi ricaddero nella cosiddetta “Zona Rossa”, cioè quella nei pressi della centrale che comprendeva le città di Chernobyl e Pripyat, mentre circa il 35% venne trasportato dalle correnti nel resto dell’Europa. La contaminazione, tuttavia, toccò parametri consistenti solo in Ucraina, Bielorussia e in alcune zone della Russia, mentre ebbe conseguenze poco marcate sul resto del continente.

È da sottolineare che, a 34 anni dall’accaduto, ancora non si posseggono dati certi sulla proporzione dell’impatto in termini di vite. Secondo le stime redatte dall’ONU nel 2005, i morti collegati strettamente all’incidente, tra cui soccorritori, vigili del fuoco e addetti ai lavori, ammonterebbero a 65, mentre circa 4 mila sarebbero i decessi presunti nel totale. Secondo il rapporto TORCH, invece, i morti non rilevabili sarebbero molti di più, ovvero circa 9mila. Oltre al caro prezzo pagato sul piano delle vite umane, ovviamente, però, il fatto generò pesanti problematiche pure per l’ambiente, quindi inclusi piante e animali. Nel corso del tempo, tante inchieste ufficiali e giornalistiche sono state dedicate alle responsabilità umane e alla tragica dinamica che condussero alla fusione del nucleo del reattore, così come pure all’opacità intrattenuta dalle autorità sovietiche.

Se, come si dice, la storia è maestra, ricordare Chernobyl, ogni volta, deve servirci da monito. Se vogliamo tutelare la nostra casa, cioè il nostro pianeta, sono necessarie forme di sviluppo più rispettose della Natura e della Vita. Non si può banalizzare o sminuire questa tematica così cruciale per il nostro futuro.