L’interrogativo comune degli ultimi giorni è “E tu cosa faresti con 209 milioni euro?”. Sono certo che a molti di voi sia stata posta quella che pare ormai essere la domanda delle domande.

Devo ammettere che anche io ho fatto delle belle fantasie sulla questione, anche se al momento le mie smanie sono tenute a bada dalla possibilità di viaggiare nel tempo, un privilegio per pochi che stamattina presto mi ha riportato in un posto che amo, la fumosa Liverpool.

Sulle prime pagine di tutti i quotidiani troneggia a campo pieno la foto che immortala il riccio e baffuto capitano della squadra di calcio Souness – tutti qui lo chiamano Charlie Champagne – che solleva trionfante la coppa dalle grandi orecchie. I Reds hanno battuto in finale la Roma e si sono aggiudicati la Coppa dei Campioni. È il 31 maggio del 1984 e lungo le strade della città sono ancora ben evidenti le tracce dei bagordi della notte appena trascorsa. I segni dei grandi festeggiamenti alcolici li portano in volto anche i lavoratori, ma oggi è pur sempre un giovedì e tocca darsi da fare.

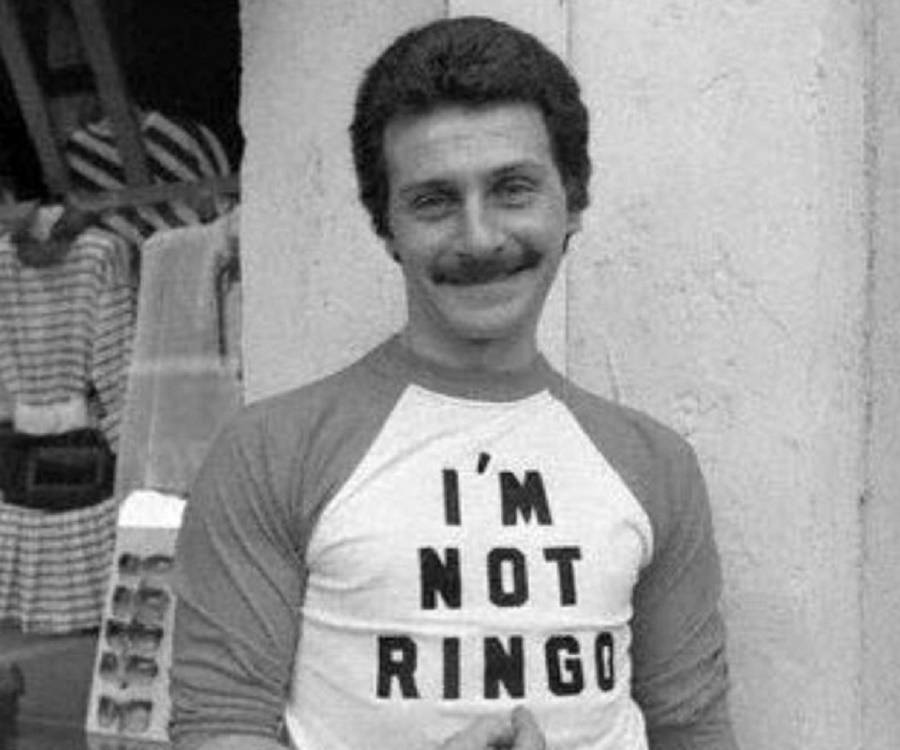

“Solo una coppa molto grande, nessun biglietto vincente della lotteria!”, osserva il signore in maniche di camicia che ha comprato il quotidiano con me. È sulla quarantina, ha i capelli scuri tirati all’indietro, i baffetti e l’aria di chi la partita neppure l’ha vista. Scambiamo qualche battuta veloce, giusto il tempo di farmi consigliare un giro turistico e chiedere qualche dritta in campo musicale.

“Ti piace la musica?”

“Beh, viaggio per questo”

“Allora quando avrò finito il mio turno di lavoro puoi fare un giro con me. Passa alle due lì, davanti a quella saracinesca”

“È il tuo ufficio?”

“Mio proprio no. Ci lavoro, è il collocamento”.

Quando arrivo alle due in punto davanti alla porta del posto di lavoro di Randolph Peter (mi ha detto di chiamarsi così), riesco a scorgere la sua figura dietro al vetro dello sportello, davanti al quale resiste ancora un pugno di persone. Immerso in un mucchio di scartoffie, ha l’aria un po’ stanca, ma riesce a mantenere una certa cortesia, anche se qualcuno degli ultimi avventori gli sta scaricando addosso (come spesso si fa su incolpevoli impiegati) la propria frustrazione.

Nel sobborgo di West Derby, Peter mi mostra la vecchia casa dove risiedeva con sua madre.

“A mamma non piaceva la vita ordinaria. Quando arrivammo qui dall’India nel’45, abitavamo in una casa modesta a Cases Street. Dodici anni dopo lei impegnò tutti i gioielli di famiglia per scommettere su una corsa di cavalli. Folle no? Beh, vinse.”

Mentre penso che la storia delle vittorie al gioco proprio non mi vuole abbandonare oggi, Peter continua il suo racconto.

“Così ci potemmo trasferire in questa gran bella casa vittoriana e, siccome io volevo fare il musicista, mamma mi comprò una batteria trasformò lo scantinato in un locale, il Casbah Coffee Club, se sei un appassionato ne avrai sentito parlare qualche volta.”

Casbah…mi ricorda qualcosa. “C’entrano i Beatles, per caso?”.

“L’hai detto, amico. Si può dire che i Beatles siano nati qui, ancora si chiamavano ancora Querrymen. Io suonavo coi miei Black Jacks, poi un giorno Paul venne a bussare alla mia porta. Avevano cambiato nome in Silver Beaatles e mi chiesero di unirmi a loro per andare ad Amburgo. Ci andai eccome.”

Che me ne faccio io di 209 milioni, quando ho una Macchina del Tempo che mi porta a conoscere Pete Best, il primo batterista dei Beatles? E che se ne fa uno di un biglietto vincente della lotteria, se poi non passa all’incasso?

“Gesù, Pete, come diavolo ci sei finito dietro al banco del collocamento?”

Il racconto si concentra sulle differenze incolmabili tra il batterista e il resto della band. Pete non prendeva droghe, non amava fare baldoria, era e sembra ancora un tipo abbastanza taciturno e solitario. Ad Amburgo rifiutò di vestirsi come il resto del gruppo e fu l’unico a non adottare il nuovo taglio di capelli e l’acconciatura che solamente un anno dopo avrebbe reso celebri i Fab4.

A Pete sono toccati gli anni della gavetta, lontano dai riflettori e dalle grandi platee. Ma comunque aveva un suo pubblico di affezionati, soprattutto affezionate. Best era l’idolo delle ragazze di Amburgo e spesso il suo fascino tenebroso suscitava le invidie di Stuart (il bassista), Paul, John e George.

Al ritorno dalla Germania, i Beatles avevano già cambiato faccia: al basso, dopo l’abbandono di Stuart Sutcliffe, era finito malvolentieri Paul, che però, grazie all’acquisto per pochi marchi uno strambo Violin Bass della Hoffner, sembra figo lo stesso. A Pete il benservito fu dato dal manager Brian Epstein, mentre in sala di registrazione il produttore George Martin aveva già affidato le registrazioni delle parti di batteria di Love Me Do al più esperto turnista Ringo Starr.

“Brian Mi convocò nel suo ufficio e mi silurò a nome della band. Dagli altri non ho mai ricevuto neppure una telefonata di spiegazioni. La mia occasione l’ho avuta, ma la lotteria non l’ho vinta. Certo, quando penso che a a John hanno sparato un colpo in testa e che di Paul dicono che sia il sosia di se stesso, non mi sento poi così sfortunato.”

La sua espressione si fa un po’ triste.

Ringrazio Pete per il racconto, per me è tempo di tornare a casa.

Quello che non ho potuto dire a questo impiegato del collocamento, è che a metà degli anni ’90 la telefonata che aspetta dal 1962 arriverà. Non saranno scuse vere e proprie, ma una sorta di tardivo risarcimento. Alla pubblicazione del progetto Anthology, che contiene alcune delle incisioni di Pete, Paul, Ringo e George decideranno di riconoscere un piccolo “indennizzo” al loro vecchio compagno. Una sciocchezza, giusto otto amichevoli milioni di dollari. Chissà, forse si saranno sentiti in colpa per come avevano gestito la questione del suo licenziamento.

Non male, come pensione di un semplice impiegato.

Il biglietto vincente era solo stato dimenticato nel taschino della giacca per più di trent’anni, ma alla fine è saltato fuori!