Ore 19:33, la stazione radio Alfa 102 stava registrando musica folk suonata con una fisarmonica. Un minuto dopo quel nastro registrò il suono di un evento che distrusse migliaia di vita e ne segnò centinaia di migliaia. Era il 23 dicembre 1980. Il terrificante terremoto dell’Irpinia, con una magnitudo stimata di 6.9 gradi della scala Richter, causò 2.914 morti, 8.848 feriti e circa 280.000 sfollati.

All’alba del 24 novembre, l’Irpinia era ridotta ad cumulo di macerie, l’evento tellurico più grave dell’intera storia repubblicana si era abbattuto su una delle aree più povere della Nazione. L’entità drammatica del sisma non si capì subito; i primi telegiornali diedero notizie piuttosto confuse e parlarono di una «scossa di terremoto in Campania» . L’ interruzione totale delle telecomunicazioni aveva impedito di diffondere qualsiasi tipo di informazione. Soltanto a notte inoltrata si cominciò a capire l’entità della catastrofe. La mattinata del 24 novembre grazie un elicottero vennero rilevate le reali dimensioni del disastro. Interi nuclei urbani risultavano cancellati, decine e decine di altri risultavano duramente danneggiati.

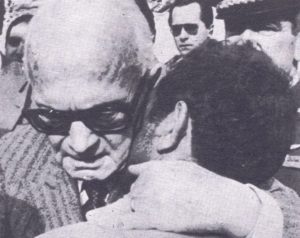

“FATE PRESTO per salvare chi è ancora vivo, per aiutare chi non ha più nulla” così titolava il Mattino di Napoli 3 giorni dopo il sisma. I soccorsi tardarono ad arrivare a causa dei gravi problemi di comunicazione e ricognizione, di infrastrutture e dalla scarsa organizzazione della Protezione Civile. L’ allora presidente della repubblica Sandro Pertini si recò in elicottero sui luoghi della tragedia, nonostante il parere contrario del presidente del consiglio Forlani e altri ministri e consiglieri. Il presidente tuonò durante un’edizione straordinaria del Tg2 del 26 dicembre:

« Non vi sono stati i soccorsi immediati che avrebbero dovuto esserci. Ancora dalle macerie si levavano gemiti, grida di disperazione di sepolti vivi ».

Di ritorno dall’ Irpinia, in un discorso in televisione rivolto agli italiani Pertini denunciò con forza il ritardo e le inadempienze dei soccorsi, che sarebbero arrivati in tutte le zone colpite solo dopo cinque giorni.

La ricostruzione è stata uno dei peggiori esempi di speculazione su di una tragedia. Trentasei anni dopo il terremoto che il 23 novembre del 1980 che colpì Irpinia e Basilicata, non è stata ancora scritta la parola fine. I contributi per la ricostruzione sono finiti in un calderone dove molti hanno attinto: politici locali e nazionali, e ovviamente la criminalità organizzata. Le commissioni di inchiesta che si sono succedute nei vari decenni non sono mai riuscite a chiarire fino in fondo che fine abbiano fatto i fiumi di denaro fagocitate nella burocrazia della ricostruzione.