Ieri, per gli amanti del calcio e per tutti i napoletani, non è stato un giorno qualunque, e difficilmente il 25 Novembre potrà esserlo nuovamente in futuro.

Nel tardo pomeriggio di due anni fa, in un’atmosfera generale già triste per via della seconda ondata della pandemia da covid 19, arrivava la notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona, sessantenne da meno di un mese, per le complicanze di un’operazione di rimozione di un edema subdurale alla testa.

Le immagini di un uomo solo, abbandonato in una casa in affitto nel Barrio San Andres, in provinca di Buenos Aires, e curato in modo approssimativo (sono ancora in corso indagini per accertare la responsabilità della sua morte), generarono subito commozione e rabbia, al pensiero di quante persone Diego avesse reso felici giocando a pallone.

Anche se l’affetto degli appassionati di football per Maradona era noto ed indiscusso, era onestamente impossibile prevedere tutto quello che si è scatenato attorno alla figura di Diego all’indomani della sua dipartita.

Il “Pibe” era infatti sempre stato anche un personaggio scomodo e controverso, spesso attaccato dai tanti moralisti per il suo stile di vita dissoluto, per la tossicodipendenza e per l’incapacità di uniformarsi alle regole del “politically correct” sia in ambito sportivo che sociale.

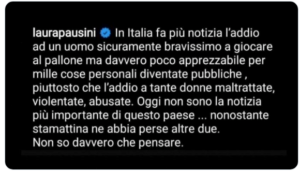

Non perse tempo a ricordarlo, del resto, Laura Pausini, cantante di dubbio talento e di inspiegabile successo, che nel pur ammirevole tentativo di tenere accesi i riflettori su una tematica importantissima (il 25 Novembre, giova ricordarlo, è la giornata mondiale per la lotta contro la violenza sulle donne), scrisse parole velenose contro Diego, “colpevole” di occupare troppo spazio sui media con la sua morte in quella giornata.

Curioso che l'”artista” romagnola non abbia dimostrato altrettanta sensibilità per i giusti valori da difendere quando si è rifiutata, ripetutamente, di cantare una canzone fondamentale per la Storia del nostro Paese come “Bella Ciao”, adducendo ridicole scuse su un eventuale coinvolgimento politico.

Fortunatamente quella della Pausini fu una sgradevole eccezione: in tutto il globo furono immediate le manifestazioni di cordoglio e di riconoscenza per colui che aveva trasformato il gioco del calcio in arte pura.

In Argentina, la sua terra nativa, a cui ha regalato quella che tuttora resta l’ultima vittoria ad un Mondiale, più di un milione di persone scese in piazza per accompagnare il suo ultimo viaggio nel giorno dei funerali.

Ancora più emozionante quello che successe, subito dopo il triste annuncio, a Napoli, città che grazie a Maradona ha vissuto un’indimenticabile epopea di successi sportivi e di riscatto sociale.

Senza alcun avviso, senza appelli o flash mob social, migliaia di persone di ogni età si radunarono davanti al San Paolo, teatro delle sue gesta in maglia azzurra, per raccogliersi e lasciare un ricordo, una sciarpa, una foto o un fiore, trasformando di fatto lo stadio in una camera ardente.

Quanto accaduto quel giorno, però, fu solo l’inizio di un fenomeno difficile da spiegare, che ha reso Diego, fin lì “solo” il più grande calciatore di ogni epoca, un’autentica ed iconica leggenda, a cui in particolare la città partenopea si è definitivamente e indissolubilmente legata.

I murales dedicati a Maradona presenti a Napoli, come quello di Jorit a Ponticelli e soprattutto quello dei Quartieri Spagnoli, realizzato dopo lo scudetto del 1990 e ristrutturato di recente, sono diventati autentici luoghi di pellegrinaggio, non solo per i napoletani ma anche per i visitatori italiani e stranieri, che lo considerano ormai una tappa imperdibile nel tour di una città tornata finalmente protagonista sulla scena del turismo internazionale.

Non solo doverosa, ma anche particolarmente felice è stata la scelta del comune di intitolare il San Paolo a “D10S” e del Napoli di rivendicare, utilizzando l’immagine di Maradona sulle maglie e sul pullman della squadra, il suo legame con il club partenopeo: oggi tantissimi appassionati di calcio accorrono a Fuorigrotta per vivere l’atmosfera del tempio in cui Diego ha regalato magie per 7 anni.

Per quanto possa apparire blasfemo, quello a cui stiamo assistendo è un autentico processo di beatificazione laica, di cui Napoli sta beneficiando a tutto tondo, anche in termini di indotto economico.

Il fatto che un posto fino a poco fa “difficile” come i Quartieri Spagnoli, oggi brulichi di turisti, locali e B&B, non solo richiama quanto accaduto, per dire, a San Giovanni Rotondo con Padre Pio, ma autorizza a pensare che Maradona stia facendo addirittura di più oggi, da “icona”, per questa città, di quanto abbia fatto in 7 anni da calciatore più di 30 anni fa.

Non possono bastare i successi sportivi a giustificare questa infinita onda d’amore, che ha fatto in modo anche che a Diego fossero perdonati i suoi “peccati” commessi durante la sua vita, dei quali egli stesso è stato peraltro l’unica vera vittima.

Maradona era amato, ed oggi è idolatrato, per la sua capacità di dare voce agli ultimi, di cui sentiva di continuare a far parte nonostante i soldi e il successo, e per il coraggio di farlo non solo dando calci ad un pallone, ma alzando la voce contro il potere precostituito, sia politico che calcistico.

Mentre in Qatar si sta giocando un Mondiale sporco di petroldollari e del sangue dei lavoratori morti da schiavi per costruire gli stadi, e i giocatori obbediscono alla censura della FIFA che vieta loro di indossare la fascia arcobaleno in difesa dei diritti della comunità LGBTQ+ (inesistenti nel paese ospitante), giustificandosi con un penoso “siamo qui solo per giocare a calcio” per evitare la “terribile” punizione di un cartellino giallo, i ripetuti attacchi di Maradona ai vertici della Federazione, da Blatter a Infantino, suonano profetici prima ancora che ineccepibili.

Un leader calcistico, politico, popolare, prima ancora che un fuoriclasse inimitabile con il pallone tra i piedi: questo è stato Diego Armando Maradona, ed è per questo che il 25 Novembre 2020, giorno in cui ci ha lasciato, “D10S” è diventato veramente immortale.