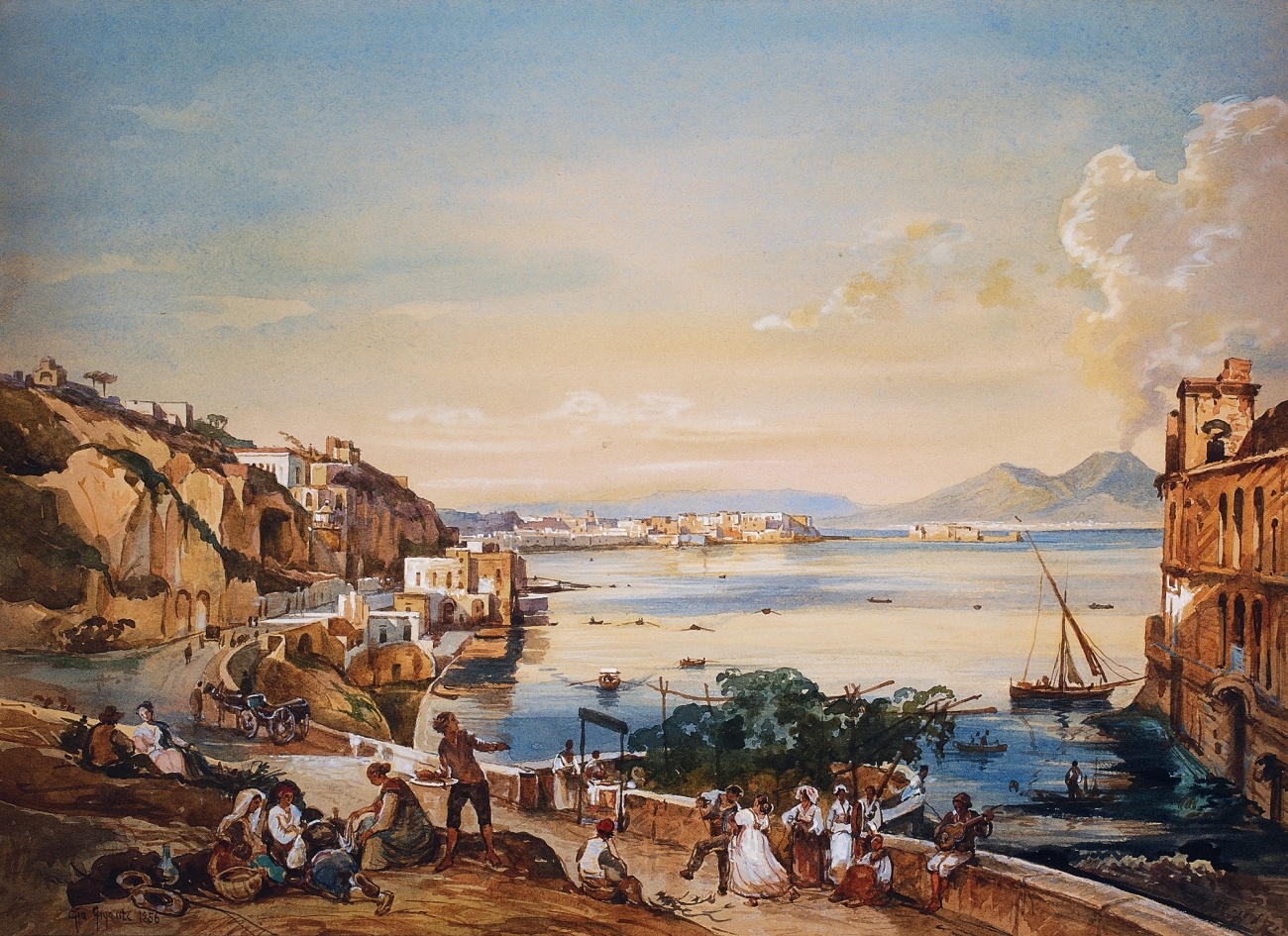

Il promontorio di Posillipo, che separa il golfo di Pozzuoli da quello di Napoli, era un tempo chiamatoAmmeus, termine utilizzato come toponimo per identificare la collina che ha ospitato le ville di Virgilio, Cicerone, Caio Mario, Pompeo, Vedio Pollione. Fino a tutto il Seicento era considerato “un luogo impervio e lontano da la città”, come scrisse Giulio Cesare Capaccio, e probabilmente così rimase, finché Gioacchino Murat non fece aprire il varco di via Posillipo nel 1812. Nell’antichità, oltre a qualche dimora prestigiosa, Posillipo era alquanto incolta e disabitata. L’intera altura rigogliosa era selvaggia, a esclusione di una zona sul mare che seriva per congiungere il borgo di Marechiaro, definito plaga euplea, con Pozzuoli, tramite il traforo di Seiano. Nell’area a mare della Gajola, doveva risiedere una vera e propria piccola comunità di posillipini. In questo contesto, infatti, si possono tutt’oggi notare tracce dei templi della Dea Fortuna, di Mercurio, Venere Leucothea e Mithra, segni evidenti della prosperità della collettività che vi dimorava. Di Mithra, in particolare, al trentesimo gradino della scala che conduce alla famosa Finestrella di Marechiaro (corrispondente al civico 34 e a un noto ristorante che dispone i tavoli in una delle primitive grotte) è ancora visibile un marmo incastonato nel muro che rappresenta la divinità solare di origini indo-iraniche. E’ in questa zona che si trovava “il presagio favorevole per le navi”, come il poeta Stazio amava descrivere Euplea, una delle quattro entità marine che sovrintendevano al golfo di Napoli, assieme a Parthenope, Leucothea e Athena Sicula. In età augustea, la marina di Posillipo era considerata particolarmente prestigiosa, frequentata, tra gli atri, da Virgilio Publio Marone e dai suoi seguaci, in particolare Marco Claudio Marcello, nipote dell’imperatore Augusto, al quale sarebbe dovuto succedere, ma morì prematuramente. E’ proprio per la presenza di Virgilio che si racconta che nei dintorni fu fondata la scuola a suo nome, detta anche scuola di magia. La vicenda resta oggi molto discussa, in mancanza di prove di resti. Senza alcun dubbio, tuttavia, si tramanda la profonda conoscenza di Virgilio nei campi più disparati: nelle sue opere egli dimostra di conoscere bene l’astrologia, la medicina e la religione, sia dal punto di vista culturale che esoterico. Servio scrisse “Tutto Virgilio è pieno di scienza” e, in seguito, Macrobio confermò le qualità taumaturgiche del Vate fino a quando, dagli alchimisti medioevali napoletani, non trapelarono alcuni indizi a riguardo di una misteriosa miscela d’acqua. Si tratta di unna sorta di distillazione alchemica ereditata direttamente dagli allievi del Maestro Virgilio e da loro divulgata. Le conoscenze segrete di questo singolare personaggio furono ritenute così importanti che valicarono il confine delle Alpi.

Cerca

© 2022 Senzalinea testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Napoli n. 57 del 11/11/2015.Direttore Responsabile Enrico Pentonieri